仮想通貨の損益計算がどれほど複雑で手間がかかるかは、実際に取り組んでみて初めて痛感する人も少なくありません。

特にDeFi(分散型金融)やNFT取引など、チェーンやサービスを跨いだ取引も行っている場合は、「いつ・どこで・なにを・いくらで」売買したかを追いかけるだけで一苦労です。

この記事では、複雑で煩雑になりやすい仮想通貨取引における損益計算の自動化方法と、そのメリットについて解説します。

取引所・DeFi・NFT取引の複雑な資産管理を効率化し、税務申告の負担軽減や投資判断の改善につながる方法についてもご紹介します。

手作業では損益計算が煩雑になるケース

仮想通貨の取引所を使って売買している人の中には、複数の取引所を使い分け、さまざまな銘柄を頻繁に取引している方も多いのではないでしょうか。

しかし、こうした環境では損益計算が次のような理由で非常に煩雑になりがちです。

● CSVのフォーマットが取引所ごとにバラバラで、統合前に加工が必要

● 同じ銘柄を異なる時期・価格で購入しているため、平均取得単価の手計算が煩雑

● 通貨ペア取引(例:ETH/BTC)の場合は複数のレートを介した換算が必要

● 頻度の高い取引に対して、漏れなく記録・計算するのが難しい

このように、取引所を利用した「一見整理された取引」も、実際には手動での計算では多くの手間とリスクを伴います。

このほか、NFTやDeFi取引を頻繁にしている方も次のような理由でさらに煩雑になりがちです。

● 仮想通貨取引所での売買と違って、自動的に整理された記録が提供されないため、ブロックチェーンエクスプローラーなどを活用して自分で取引履歴を1件ずつ確認する必要がある

● 一般的にNFTは仮想通貨建ての取引が主流であるため、損益計算をするためには取引時(または取得時)の時価を遡って調べる必要がある

仮想通貨の損益計算は、自動化が可能?

上述のように、仮想通貨の取引履歴を手作業でまとめて損益を計算するのは非常に煩雑で、取引量が多くなるほど現実的ではありません。

では、「仮想通貨の損益計算は、自動化できるのか?」という疑問に対する答えに関して、結論から言うと、仮想通貨の取引履歴を自動で取得・整理し、損益計算まで行ってくれる「クリプタクト」のような仮想通貨の損益計算ツールを使うことで可能になります。

具体的には、次のような自動化手段が用いられます。

まず、仮想通貨取引所での取引については、アカウントから取引履歴ファイル(CSVなど)をダウンロードし、ツールにアップロードするだけで、自動的に通貨ごとの平均取得単価や売却価格との損益を計算してくれます。

また、多くの取引所はAPI連携に対応しており、APIキーを使ってツールと接続すれば、現物取引・先物取引・入出金履歴などをリアルタイムで取り込み、損益に反映することができます。

さらに、NFTやDeFi取引のように取引所を介さないオンチェーン取引についても、ブロックチェーン上に記録された情報はすべて公開されており、ウォレットアドレスを指定することで、その履歴をツールが自動的に取得・解析することが可能です。

たとえば「クリプタクト」」では、ウォレット内でのNFTやDeFi取引を時系列で読み取り、どのトークンをいつ取得・売却したかを特定したうえで(取引の自動識別)損益を自動で計算してくれます。

このように、取引所・NFT・DeFiといったさまざまな取引形態に対応した自動化手段が整っており、仮想通貨の損益計算は、かなりの範囲まで自動化できる時代になっているのです。

損益計算の自動化でどれだけ変わる?

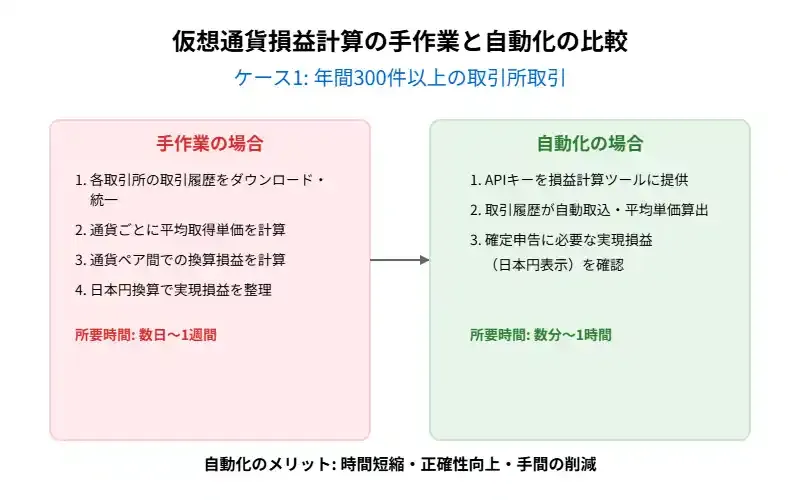

手作業と自動化ツールを使った場合とで、どのくらいの差があるのか、その目安をご紹介します(記載する時間はあくまで目安であり、実際には個人の状況によって異なります)。

例1.年間に300件以上の取引を複数の取引所で行っている人の場合

このように、複数取引所を利用していても、自動化ツールを活用することで面倒な損益計算作業から解放され、正確性とスピードが飛躍的に向上します。

例2. 年間に50件のDeFi取引を行う人の場合

面倒な手間から解放されることで、より本質的な投資判断や資産管理に集中することができることでしょう。

仮想通貨の損益計算を自動で行う際の注意点

これまで説明してきたように、仮想通貨の損益計算ツールを使うことで、多くの取引履歴を自動で取得・分類して損益計算することが可能です。

とはいえ、すべての取引が完全に自動で処理されるわけではなく、利用にあたってはいくつか注意すべき点があります。

例えば、取引所によってはAPI経由で取得できる履歴が直近数ヶ月分に限られていたり、不幸にも取引所が閉鎖してしまった場合のデータ取得は困難です。

また、取引所とウォレット間の送金(保管・支払い・譲渡など)のように一つのウォレットアドレス内で完結しない取引についても、基本的に自分で情報を補足しなければなりません。

オフチェーン取引については、取引所と連携している範囲であれば履歴の取得は可能ですが、取引所以外での譲渡や報酬など、履歴に残りにくいケースでは手入力が必要となる場合があります。

このように、自動取得・自動識別の機能は非常に便利ではあるものの、取引内容によってはすべてを機械任せにできるとは限りません。

また、複数の自動取込方法や手入力などを併用する場合は、取引履歴が二重計上されてしまうケースにも注意が必要です。

自動化ツールに任せきりにせず、自分でも取引内容を確認し、正確な情報に基づいて損益を把握することが大切です。

まとめ

この記事では仮想通貨の損益計算を自動化するメリットについて解説してきました。

仮想通貨の損益計算ツールを選ぶ際はご自身の取引状況を考慮したうえで、製品の特徴を見比べて検討するようにしましょう。

たとえば、仮想通貨専門の損益計算ツール「クリプタクト」では24,000銘柄以上の仮想通貨の時価情報を保有しているため、取引履歴を取り込み(または入力)するだけで損益額を自動で計算、NFT・DeFi取引もウォレット接続をするだけで自動で取引の識別・損益計算を行ってくれます。

損益は日本の税制に基づいて計算されるため、正確に算出された実現損益額はそのまま確定申告の雑所得欄にも転記が可能です。

「クリプタクト」では無料のFreeプランで年間50件まで自動計算がご利用いただけますので、ぜひこの機会にお試しください。