「仮想通貨の取引履歴はどこから取得するの?」

「取引履歴の項目が多くてよくわからない。」

確定申告の際に仮想通貨(暗号資産)の取引履歴が必要であることは知っていても、取引履歴の収集の仕方や取引履歴の見方についてはよくわからないという方も多いことでしょう。

この記事では、仮想通貨の取引履歴を取引所からダウンロードする方法や取引履歴の一般的な項目とその内容について、分かりやすく解説していきます。

取引履歴がわからない場合の対処法や取引履歴の効率的な管理方法についてもご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次 |

仮想通貨(暗号資産)の取引履歴のダウンロード方法

仮想通貨の取引履歴のダウンロード方法は、取引所によって異なります。主な国内取引所・海外取引所について見ていきましょう。

国内取引所でのダウンロード方法・注意点

国内の仮想通貨取引所は、一般的に国内ユーザーのニーズに寄り添ったサービス設計がされています。

例えば、国内取引所ではさまざまな取引履歴が日本円建てで記録されているケースが主流です。また、日本の確定申告に必要な項目(取引日時・通貨名・数量・取得価格・売却価格)なども意識された構成になっている傾向にあります。万が一の際のサポートも日本語で行われる点も安心材料と言えるでしょう。

なお、取引履歴は指定期間でまとめて取得できる機能を備えていることが多いものの、細かいダウンロード方法は取引所によって異なります。

取引履歴の保存期限を設けているケースもありますので、必要な履歴は早めにダウンロードしておくようにしましょう。

主要な国内取引所における取引履歴のダウンロード方法については、こちらをご覧ください。

海外取引所でのダウンロード方法・注意点

海外の仮想通貨取引所でも、基本的に取引履歴データのダウンロード機能が提供されていることが一般的です。

ただし、データが基本的に英語表記であるほか、日時もUTC表記などが採用され日本時間とは異なる点に注意が必要です。

また、取引所によっては先物取引やレバレッジ取引なども混在し、取引履歴のフォーマットが複雑になりがちです。サポートも日本語に対応していないケースが多く、国内取引所ほど柔軟な対応を期待できないケースも少なくありません。特に取引履歴のダウンロード期限には注意が必要でしょう。

主要な海外取引所における取引履歴のダウンロード方法については、こちらをご覧ください。

仮想通貨(暗号資産)の取引履歴の見方

国内仮想通貨取引所はもちろん、海外の仮想通貨取引所であっても、取引履歴をダウンロードできること自体は概ね共通しています。

しかし、現在は取引履歴データのフォーマット(項目名や順序、記載内容など)が統一されていないため、取引履歴の見方は取引所ごとに全く異なるのが実情です。

例えば、現物売買だけの項目が記載された取引履歴データは比較的シンプルですが、取引所によってはレバレッジ取引や先物取引などの項目を一緒のファイルにまとめている場合があります。このような場合は項目数が非常に多くなり、読み解くのに知識や経験が必要になる場合もあります。

また、項目の名称も取引所によって異なります。

例えば、取引する仮想通貨などの銘柄を記載する項目名一つをとっても、「通貨」「銘柄名」「coin」「currency」など、実にさまざまなパターンがあります。そのため取引明細を見る際は、まずは必要な情報を見定めることが大切です。

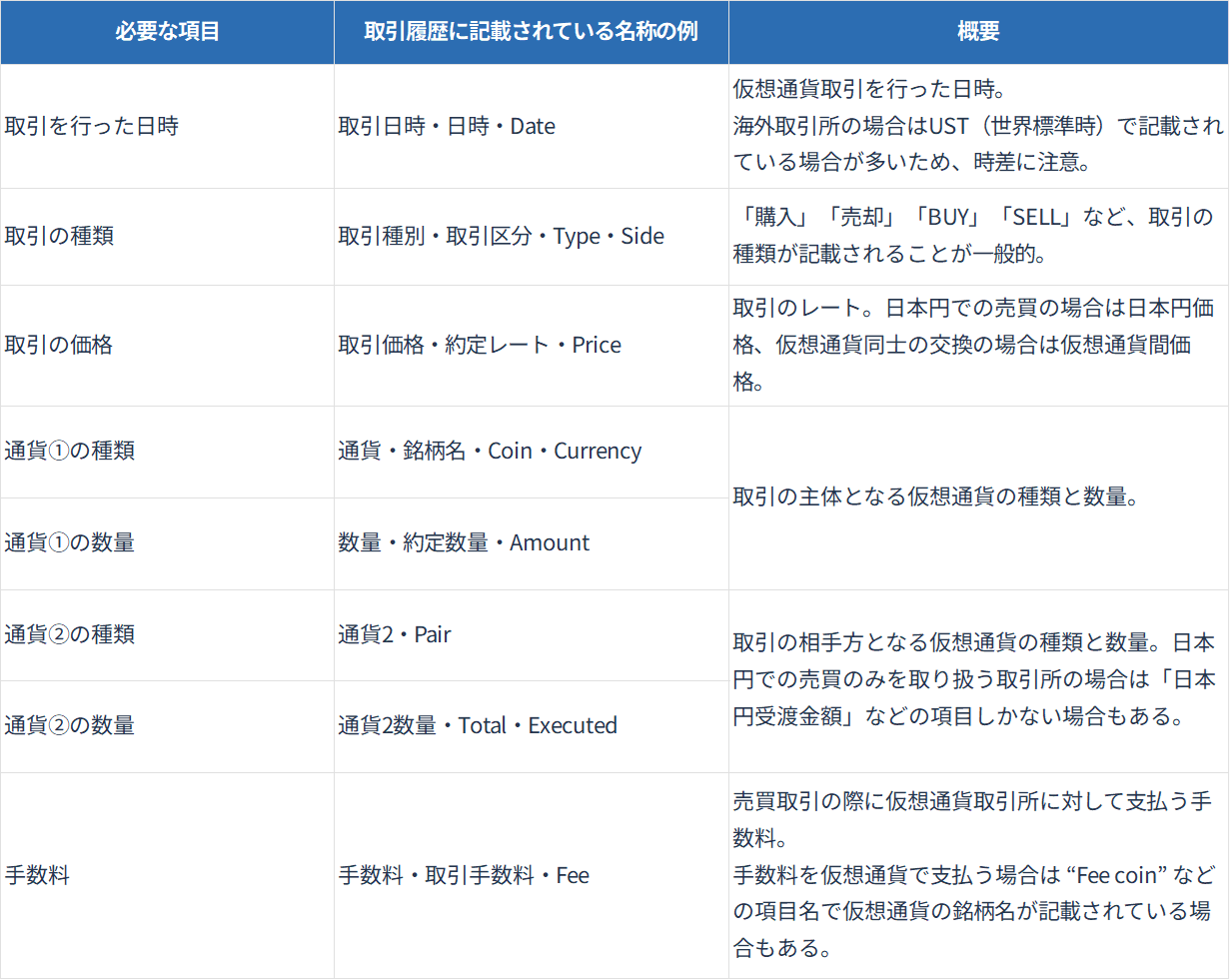

一般的に、仮想通貨の損益計算を行う際に必要な情報は次の通りです。

複数の仮想通貨取引所を利用している場合は、フォーマットの異なる各取引所の取引履歴データから上記のような情報を抜き出し、仮想通貨銘柄ごとにまとめなおす必要があります。

そのうえで、各仮想通貨銘柄の取得単価を算出し、全ての取引について損益計算を行うことで、ようやく確定申告に用いる仮想通貨の所得を求めることができるのです。

これらを全て手作業で行う場合、非常に多くの労力と時間を割く覚悟が必要となることから、仮想通貨向けの損益計算ツールを活用する投資家が多くなっています。

仮想通貨の損益計算ツール「クリプタクト」であれば、26,000種類以上の仮想通貨と34種類の法定通貨の計算に対応(2025年10月17日時点)しているため、海外取引所での取引や仮想通貨同士の取引であっても、確定申告で必要な日本円ベースでの損益計算を自動的に行えます。

確定申告時に取引履歴がわからない場合の対処法

仮想通貨の確定申告においては、たとえ取引履歴が不明な場合でも可能な限り情報を復元することが求められます。

再発行の依頼方法

取引を行った取引所がわかるものの、取引履歴のダウンロード期限を超過してしまっている場合は、取引所へ個別に問い合わせることで取引履歴を再発行してもらえる場合があります。

国内取引所であれば、日本語でのサポート窓口が設けられているため、メールや問い合わせフォームから申請しましょう。

日本語に対応していない海外取引所の場合は、英語など取引所が対応している言語での問い合わせが必要になります。英語が苦手な場合は、翻訳サービスを活用するなどして対応すると良いでしょう。

代替手段での履歴復元

どうしても取引所から取引履歴を入手できない場合は、銀行口座やウォレットの入出金履歴から取引の痕跡をたどり、取引を行った日付や金額を確認する方法も考えられます。

他にも、取引のメール通知やスクリーンショット、会計ツールに残っているバックアップデータなども有効な補助資料となるでしょう。断片的な情報を組み合わせながら、取引履歴の妥当性を証明していくことになります。

とはいえ、こうした方法で間接的に確認した所得金額が認められるかどうかは最終的に所轄の税務署が判断することになり、場合によっては否認される可能性もある点に注意が必要です。

税理士や税務署に相談

どうしても過去の取引履歴を復元できず、売却した仮想通貨の取得価額がわからない場合は、取得価額を売却価額の5%相当額として扱うことが認められています。

とはいえ、それでは売却で得た金額のほとんど(95%)を利益認識する形になってしまいますので、税金の負担が大きくなってしまいます。

そのような事態に陥らないためにも、仮想通貨の取引履歴は全て漏らさずに取得・管理しておくことが極めて重要なのです。

自分では取引履歴を復元できない場合や、計算方法に不安がある場合は、税理士または所轄の税務署に相談してみるのも良いでしょう。

仮想通貨(暗号資産)の取引履歴のおすすめの管理方法

それでは、仮想通貨(暗号資産)の取引履歴を管理するにはどのような方法があるのでしょうか。代表的な2つの方法について見ていきましょう。

エクセルやスプレッドシートで管理

もっとも手軽に始められるのが、エクセルやGoogleスプレッドシートなどを使った手作業の管理方法です。

取引日時・通貨・数量・取得価格・売却価格などを自分で入力し、利益や損失を自動計算できるように数式を設定しておくと便利です。

なお、仮想通貨の損益計算は銘柄ごとに行う必要があるため、複数の銘柄を取引する場合は、銘柄ごとにシートを分けることをお勧めします。

ただし、この方法は誰でも簡単にはじめることができる一方で、取引の件数が多くなるほど管理が煩雑になっていきます。

頻繁に売買を繰り返す場合や、DeFi(分散型金融)などの複雑な取引を行う場合、またステーキングやレンディングなどのように自動的に取引が生じる運用を行っている場合などには向かない方法と言えるでしょう。

専用のツールの活用

複雑かつ大量の取引履歴を効率的に管理したい場合、専用の管理ツールの活用がおすすめです。

仮想通貨専門の損益計算ツール「クリプタクト」であれば、国内外150種類以上の取引所やサービス、ブロックチェーンからの取引履歴データ取り込みに対応しているため、サービスごとに不統一で複雑な取引履歴データを自分で読み解く必要がありません。

各取引所からダウンロードした取引履歴データは、簡単なクリック操作だけで「クリプタクト」へアップロードできます。さらに、API連携に対応している取引所であれば、一度設定を行えば都度ダウンロードしなくても取引履歴が反映されます。

「クリプタクト」が対応している取引所やウォレット・サービスの一覧はこちらからご覧いただけます。ご自身の取引所があるか、ぜひご確認ください。

仮想通貨(暗号資産)の取引履歴に関するよくある質問

ここでは、仮想通貨の取引履歴に関するよくある質問とその回答をご紹介します。

困った時はぜひ参考にしてみて下さい。

仮想通貨の確定申告に取引履歴は必要?

はい。仮想通貨取引によって得た収入の損益を計算するには、取引履歴が必要です。

仮想通貨取引の所得は仮想通貨の「取得価額」と「売却価額」の差額から計算しますが、その両方を特定するために取引履歴が必要です。

「取得価額」だけがわからない場合は「売却価額」の5%として扱う特例が認められていますが、「売却価額」すらわからない(売った事実の記録すらない)場合は、所得の申告ができず、申告漏れ(脱税)に繋がるおそれがあります。

なお、計算結果をもって実際に確定申告をする際には取引履歴を添付する必要はありません。

仮想通貨の取引履歴は税務署にバレる?

はい。仮想通貨の取引情報は、税務当局が取引所へ報告を求める場合があります。

法律上、日本の税務当局には強力な調査権限が与えられています。

税金に関するルールを定めた「国税通則法第74条の7の2」によると、国税局は納税者に対する税務調査などの必要に応じて、特定事業者に対して取引情報の報告を求めることができるのです。

また、日本は多くの国々と租税条約を締結しているため、海外当局を通じて海外取引所への情報提供も求めることができます。

仮想通貨の取引履歴は何年前まで必要?

原則7年間の保存が必要ですが、場合によっては5年間の場合もあります。

仮想通貨の取引履歴は取引を記録した帳簿書類等の一種と考えられており、法人や青色申告者は7年間、副業・少額取引などの白色申告者は5年間の保管が必要です。

ただし、白色でも「法定帳簿」は7年保存義務があるほか、例外的ではあるものの6年目以降に税務調査が入ることもあります。取引履歴はできるだけ長期間保管しておいた方が安心と言えるでしょう。

仮想通貨の税金計算や確定申告については、こちらの記事でも詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

まとめ

仮想通貨の取引履歴は取引所やサービスごとにフォーマットがバラバラなため、手作業で収集して一つにまとめるには非常に多くの時間と労力を割く必要があります。

特に頻繁に売買取引を行っている場合や、マイニング・ステーキング・イールドファーミングなどを行っている場合、自動的に生成される膨大な取引を手作業で集計するのはあまり効率的とは言えません。

取引履歴の収集や損益計算に特化したツールを活用することで、煩雑な作業を自動化して空いた時間を効率的に活用してみてはいかがでしょうか。

仮想通貨専門の損益計算ツール「クリプタクト」が運営している当ブログでは、このように仮想通貨取引をするうえで知っておきたい情報を定期的にお届けしています。

最新情報が知りたい方は、クリプタクトへの無料登録で受け取れるメルマガや、公式X(旧Twitter)アカウントのフォローなどをぜひご活用ください。