仮想通貨取引を行っている方であれば、確定申告に向けた複雑な所得計算に頭を抱えた経験がある方も多いのではないでしょうか。

こうした中、少しでも仮想通貨の所得計算をしやすくするため、簡易的な計算書エクセルが国税庁から公開されていますが、さまざまな取引をしている場合は留意が必要です。

そこで本記事では、国税庁の「暗号資産の計算書エクセル」の使い方について、活用シーンや留意点を解説するとともに、メリットや限界点・注意点についても触れていきます。

さらに、最後に仮想通貨取引の全ての側面を網羅し、計算ミスを避けるための効率的な自動化ツールも紹介しています。仮想通貨の所得計算を簡素化し、安心して確定申告に臨みたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次 |

国税庁が公開している暗号資産(仮想通貨)の「計算書エクセル」とは

国税庁では、納税者が仮想通貨取引による所得を計算しやすいように、簡易的な計算書として使用できる計算書エクセルが無料で公開されています。

エクセルファイルは「総平均法用」と「移動平均法用」の2種類が用意されていますので、ご自身が選択している評価方法に沿った方を使用するようにしましょう。

個人の場合は、自発的に「移動平均法」を選択しない限り、自動的に「総平均法」を選択したものとみなされます。特に届出を行っていない場合は、「総平均法用」の計算書を使用すると良いでしょう。

なお、仮想通貨取引による利益が一定額ある方の確定申告方法についてはこちらの記事でも詳しく解説していますので、興味のある方は併せてご覧ください。

暗号資産(仮想通貨)の「計算書エクセル」の使い方

それでは、国税庁の計算書エクセルの使い方について、「総平均法用」と「移動平均法用」の順に見ていきましょう。

なお、どちらにも共通する点として、計算書は保有している仮想通貨の銘柄(ビットコイン、イーサリアムなど)ごとに計算シートを分ける必要があります。取引所ごとではありませんので注意しましょう。

仮想通貨の損益計算/確定申告:「総平均法」と「移動平均法」どちらを選ぶ?

総平均法用

総平均法とは、保有する仮想通貨(暗号資産)の購入総額を、合計数量で割って平均単価を算出する方法のことです。一律の単価を適用して損益計算ができるため、計算の負担が軽い方法として知られています。

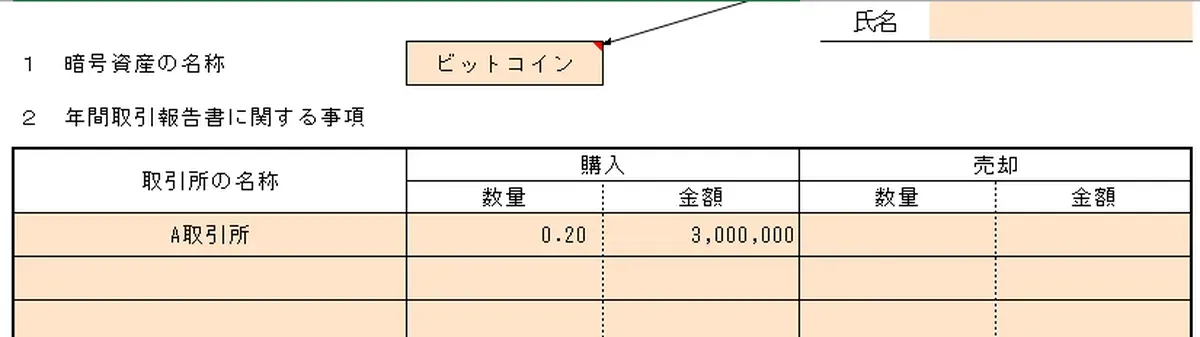

多くの国内仮想通貨(暗号資産)取引所が発行している「年間取引報告書」を利用して計算ができますので、手元に用意しておきましょう。

計算書の作成方法

まずは、年間取引報告書がある場合、記載された購入・売却の情報を計算書の「年間取引報告書に関する事項」に転記しましょう。取引所ごとに1行で記入します。

取引報告書の発行がない海外取引所での売買など、その他の取引については「上記2以外の取引に関する事項」欄へ取引ごとに記入します。

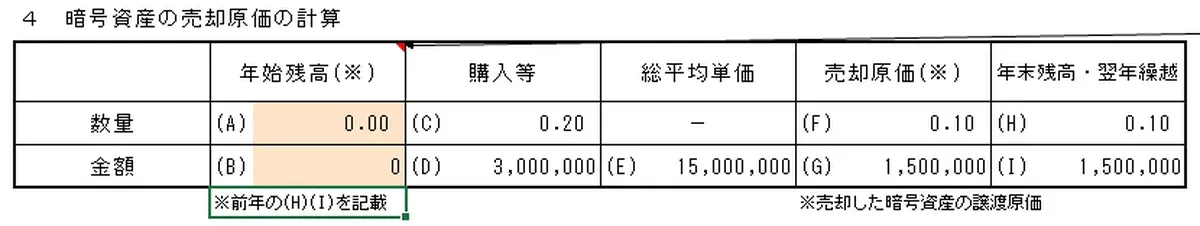

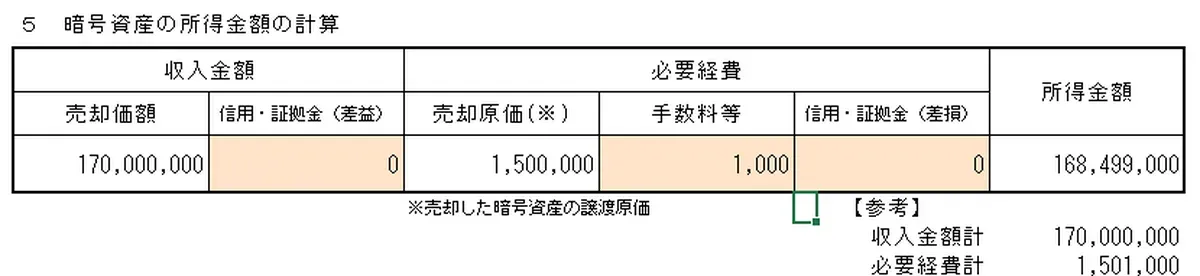

続いて、「暗号資産の売却原価の計算」欄に、年始に保有していた数量と金額を入力します。仮想通貨(暗号資産)取引を始めた最初の年であれば「0」になります。

最後に、経費計上したい手数料や、証拠金取引の差損益(している場合のみ)を記入すると、「所得金額」が算出されます。

なお、仮想通貨取引において損益認識が発生するタイミングについては、こちらの記事でも詳しく解説していますので、確認したい場合は併せてご覧ください。

移動平均法用

移動平均法とは、仮想通貨(暗号資産)を購入・取得するたびにその時点までの平均単価を更新し、売却時には最新の平均単価をもとに損益を計算する方法です。

総平均法よりも、取引の実態に即した損益を算出しやすい反面、計算に手間がかかります。

移動平均法では全ての取引を時系列順に計算する必要があるため、。1年間の取引履歴を手元に用意しておきましょう。

計算書の作成方法

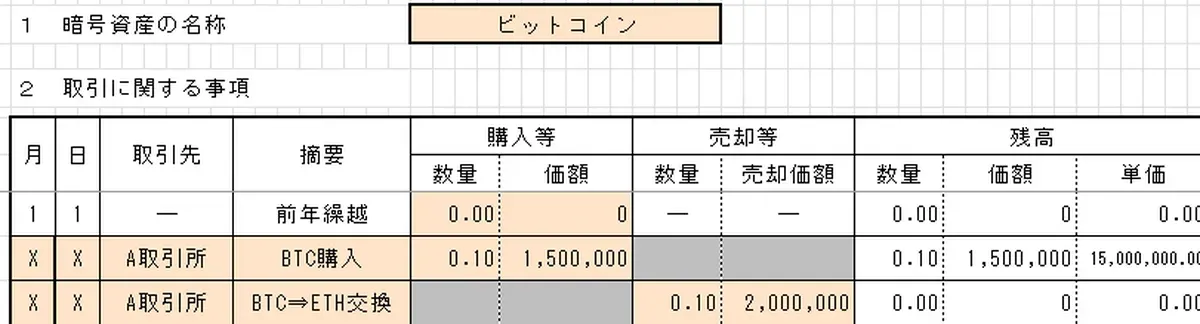

はじめに、前年から繰り越した仮想通貨(暗号資産)の数量と価額を入力します。仮想通貨(暗号資産)取引を始めた最初の年であれば、どちらも「0」になります。

続いて、1年間に行った取引を時系列順に、1行に1取引づつ入力していきましょう。

例えば0.1BTCを150万円で購入した場合、購入等の「数量」に0.1、「価額」に1,500,000と入力します。

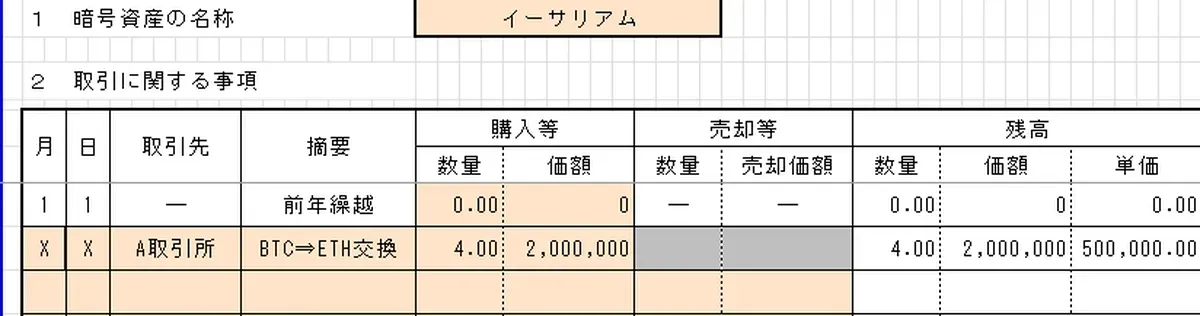

また、0.1BTC(時価200万円)を譲渡して4ETHを得る交換取引の場合は、ビットコインの計算書に売却取引を、イーサリアムの計算書に購入取引を入力します。

これらの取引の入力例は、次のようになります。

最後に、経費等を入力することで所得金額が算出されます。

暗号資産(仮想通貨)の「計算書エクセル」の魅力とメリット

納税者の利便性のために国税庁から公開されている「計算書エクセル」は、シンプルな作りではあるものの、仮想通貨の基本的な税金計算をサポートする便利なツールとして活用されています。

その魅力と主な活用シーンについて見ていきましょう。

国税庁が提供する公式ツールで信頼性が高い

計算書エクセルはシンプルなエクセルシートですが、国税庁が提供している公式のツールのため、税務計算において信頼性が極めて高いことが特徴です。小規模な個人取引レベルであれば十分に対応できる設計になっており、誰でも手軽かつ簡単に利用することができます。

税務署からの指摘や問い合わせに対しても、所得計算の根拠や妥当性を簡潔に説明できる資料と言えるでしょう。

無料で利用できる

計算書エクセルは国税庁のサイトからダウンロードでき、Excelが使える環境さえあれば誰でも無料で利用することができます。

会計ソフトや有料サービスを導入する前の第一歩としても優れており、「とりあえずコストをかけずに仮想通貨(暗号資産)の損益計算をしてみたい」というケースに最適です。

まずは無料のエクセルシートで計算をしてみることで、税務計算の手順や手間のイメージを掴むことができます。

総平均法・移動平均法の2方式に対応

計算書エクセルには、取得価額の評価方法である「総平均法」と「移動平均法」に応じて2種類のシートが用意されています。

自分の状況に合わせて使用するシートを選択できる点も魅力と言えるでしょう。

損益計算に必要な項目が整っている

計算書エクセルには購入・売却それぞれの「数量」「価額」といった必須項目が簡潔に並んでおり、年間取引報告書のデータや個別取引を転記するだけで正確な所得金額の算出が可能です。

年始残高を考慮した原価計算や、経費や証拠金取引等を含めた所得計算などもカバーされており、各項目に入力を行うと自動的に所得を計算してくれるよう構成されています。

Excel形式で編集・保存がしやすい

計算書エクセルはExcel形式で提供されているため、自分でフォーマットを調整することも可能です。

例えば取引件数が多くて入力する行が足りない場合は、数式の設定等に注意しながら、行を追加することで対応できる場合があります。また、作成した計算書はExcel形式でPCなどに保存できるため、年度ごとのデータ保管や履歴管理にも便利です。

主な活用シーン

国税庁の計算書エクセルは、主に次のような条件に該当する人にとって手軽に活用できるツールと言えます。

● 年間取引報告書が出力される国内取引所をメインに利用している

● 年間の取引回数が少ない(数回~20回程度)

● 日本円 ⇔ 仮想通貨といった、基本的な売買取引が中心

上記のように仮想通貨取引をあまり頻繁に行っておらず、行う場合も日本円でビットコインを購入するといったシンプルな取引に限られている場合は、計算書エクセルを活用するだけで適切に所得を算出できることでしょう。

暗号資産(仮想通貨)の「計算書エクセル」の限界と注意点

シンプルで便利な「計算書エクセル」ですが、その機能には限界もあります。

● 金額は日本円で記載する必要があるため、自分で換算する必要がある

● 正しい知識がないと計算に抜け漏れが発生する恐れがある

● 取引回数や取引銘柄数、利用取引所が増えると計算が複雑になる

● 複雑な取引には対応していない

● 取引履歴を手動で整理・転記しなければならない

● データの保存・管理に自己責任が伴う

金額は日本円で記載する必要があるため、自分で換算する必要がある

計算書エクセルの金額は全て日本円で記入する必要があります。しかし、仮想通貨同士の交換や、海外取引所を利用する場合などは取引履歴に日本円換算額の情報が記載されていないため、取引額を自分で日本円に換算する必要があります。

また、MetaMaskなどの個人のウォレットを利用している場合は、自身で取引履歴を出力し、自身で取引ごとの日本円の価額を算定する必要があります。

全ての取引について個々の時点のレートを適用して換算するため、過去レートを遡って確認すること自体が手間のかかる作業であるうえ、取引回数が増えるほど作業負担は膨大なものとなります。

正しい知識がないと計算に抜け漏れが発生する恐れがある

また、計算書エクセルへの転記はあくまでも手作業であるため、税金が発生する取引に対する知識がないと、必要な情報の入力が漏れてしまう可能性もあるでしょう。

仮想通貨(暗号資産)に関する税金については、こちらの記事でも詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

取引回数や取引銘柄数、利用取引所が増えると計算が複雑になる

そもそも、国税庁の計算書エクセルは簡易的な作りとなっており、取引は全て自分で手入力する必要があります。しかし、仮想通貨取引を日常的に行っている投資家の場合、年間の取引件数は10件や20件には収まらないケースが多いことでしょう。

さらに自動売買やマイニング・ステーキングなどのように機械的に生成される取引も行っている場合には、年間の取引件数も大幅に増加することになります。

取引所やウォレットごとに全ての膨大な取引履歴を収集し、取引銘柄ごとに振り分け、個別に時価換算しながら所得計算を行う必要があり、非常に複雑で難易度の高い作業となってしまうのです。

国税庁の計算書エクセルはあくまでも取引の少ない初心者向きであるため、このような複雑な計算に用いるには限界があるという点に注意が必要でしょう。

なお、DeFiなども含めて幅広い仮想通貨取引を日常的に行っている場合は、無料で利用できる「defitact」を活用することで、複数の銘柄やネットワークの仮想通貨・NFTを一元管理をすることが可能です。

自分のブロックチェーン取引を見える化することから始めたい場合は、ぜひ「defitact」にウォレットを連携してみてください。

複雑な取引には対応していない

国税庁の計算書エクセルでは、複雑な取引に対応しきれないケースがあります。

例えば、分散型金融(DeFi)取引などで複数通貨や複数ネットワークを跨いだ取引を行った場合、取引内容をエクセルシートにあわせて手動で整理・分解する必要があり、相応の手間と知識が必要になります。

また、小数点以下16桁などの極端に細かい単位で取引される銘柄の場合は、エクセルの計算に誤差が生じる可能性がある点にも留意が必要でしょう。

取引履歴を手動で整理・転記しなければならない

計算書エクセルでは、各取引所やウォレットから出力した取引履歴を、そのまま自動で読み込む機能はありません。そのため、取引日時・数量・金額などを一件ずつ手作業で整理し、所定のセルに転記する必要があります。

取引履歴のデータは取引所やサービスごとにフォーマットが異なるため、事前に統一する作業も手間がかかります。

特にステーキングやブロックチェーンゲームなど、機械的に大量の取引が生成される場合は注意が必要です。

データの保存・管理に自己責任が伴う

計算書エクセルはオンライン上で保存されるわけではなく、作成したファイルは利用者が自分で管理しなければなりません。

PCが故障したり誤ってデータを削除してしまった場合、再作成の手間がかかるだけでなく、過去の申告資料を失うリスクもあります。

税務調査や申告内容の確認に備えて、複数の場所にバックアップを取っておくなど、自己責任での管理体制を整える必要があるでしょう。

仮想通貨の損益計算には「クリプタクト」がおすすめ

仮想通貨の大量・複雑な取引履歴の損益計算をするなら、仮想通貨専門の損益計算ツール「クリプタクト」がおすすめです。

取引所を跨いだ売買は各取引のデータを取得して計算する必要があるほか、海外のサービスを利用している場合は「年間取引報告書」がないケースも多いなど、仮想通貨の損益計算は想定よりも複雑になるケースが多く存在します。

「クリプタクト」であれば、国内外140カ所以上の取引所やウォレットサービスからの取引履歴データ取得に対応しているため、いちいち手作業で全ての取引を入力する必要がありません。

25,000種類以上の仮想通貨や主要な法定通貨の時価データも1分ごとに取得しているため、面倒な円貨換算作業も自動で行われます。加えて、取引所とAPI連携を行えば、以降は取引データのダウンロードやアップロードすら行わずに自動で損益算出が可能となります。

このように「クリプタクト」を活用することで、手作業であれば複雑で時間のかかる仮想通貨の損益計算を、手間をかけずに行うことができるようになるのです。

また、税務に関することですので、効率性だけでなく正確性も重要な要素となります。税金の申告を間違えると、本来よりも多くの税金を支払ってしまったり、もしくは過少申告による追徴課税などのペナルティを受けてしまうリスクがあるだけでなく、一度申告を誤るとその影響が翌年以降の申告にも影響することになります。

こうした課題を解決し今後も安心して仮想通貨取引を行いたい方は、ぜひこの機会に「クリプタクト」の活用をご検討ください。